Ninguém aprende sozinho

Apesar da narrativa do autodidata sugerir o contrário

📙 Self-Help. Estávamos em 1859, e era publicado este livro do reformador social escocês Samuel Smiles.

Uma obra que viria a lançar as fundações dos livros de autoajuda, e que vendeu milhões de cópias ao longo das décadas seguintes.

O subtítulo não escondia as suas ambições: “Caráter e conduta”.

A mensagem era simples e sedutora: o sucesso é uma questão de esforço individual, carácter pessoal. Aprende a ajudar-te a ti próprio. Não precises de ninguém. Ergue-te sozinho.

Smiles, porém, não inventou esta ideia do nada. Estava a dar uma forma literária a uma ideia que já se ia instalando: o self-made man.

A expressão “self-made man” (o homem que se fez a si próprio) já circulava nos discursos políticos americanos desde a década de 1830.

Henry Clay, senador e orador carismático, usava-a para celebrar empresários que supostamente tinham construído fortunas “do nada”.

A frase captava o espírito de uma época: a crença de que, nos EUA, qualquer um (homem, claro) podia erguer-se pela força do próprio trabalho, sem dever nada a alguém.

Uma ideia que se alinhava com a ideia de que o sucesso individual era considerado um sinal de virtude moral. Se eras bem-sucedido, era porque eras virtuoso. Se falhaste, bem... a culpa era tua.

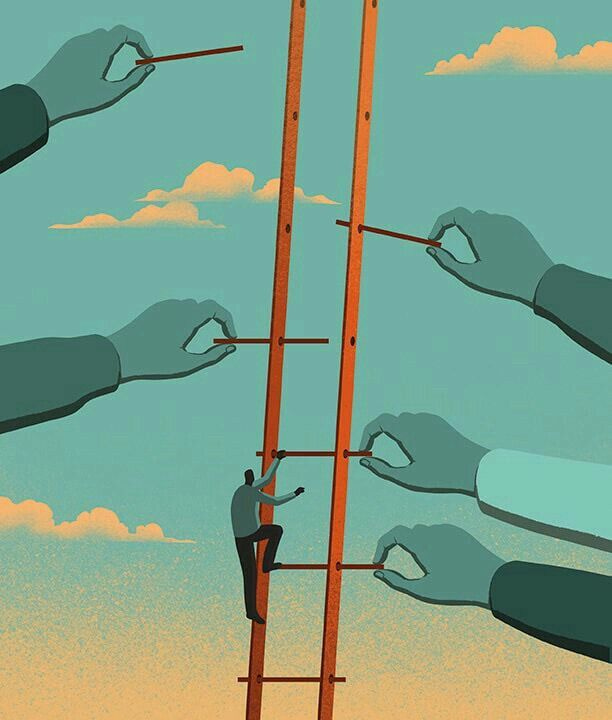

Só que havia um pequeno problema com esta história: o self-made man parecia excluir tudo o resto - as infraestruturas que usou, os trabalhadores que explorou, as redes de contactos que o apoiaram, as leis que o protegeram, as oportunidades historicamente negadas a mulheres e a pessoas racializadas.

Ou seja, a self-made fortune era invariavelmente construída sobre o trabalho invisível de muitos. E foi precisamente esta mitologia (a fantasia de uma autossuficiência total) que migrou do mundo dos negócios para o território da aprendizagem.

Surgiu então a figura romântica do “autodidata”: o aprendiz solitário que, sem escola nem professores, confiando apenas na sua própria força de vontade e disciplina, procurava superar os limites que a educação formal da época impunha.

Esta imagem refletia o espírito do tempo: o sucesso parecia ser fruto exclusivo de esforço pessoal e caráter. Histórias de triunfo individual continuaram a ser contadas e, ainda hoje, muitas narrativas — em livros, séries ou filmes — perpetuam esta ideia, como se a pessoa tivesse alcançado tudo sozinha.

No entanto, mesmo fora das instituições, há aspetos essenciais que muitas vezes permanecem invisíveis: o acesso privilegiado a certos recursos (dos livros impressos, que já foram uma tecnologia revolucionária, às atuais ferramentas de IA), a participação em círculos restritos (presenciais ou virtuais) e a troca de ideias - que no passado se fazia por cartas, e hoje acontece sobretudo em formato digital.

Aprender sem escola ou sem professores não significa aprender “sozinho”. Chamamos “autodidata” a quem o faz, mas esse aprendiz continua dependente de todos os que criaram os recursos que consultou ou com quem se relacionou.

Por isso, a ausência de uma instituição não gera independência. Apenas torna invisíveis as redes que tornam a aprendizagem possível. E tal como a história de um self-made man exclui os trabalhadores, as infraestruturas e os privilégios, a do self-made learner também pode ocultar os autores, as redes e os sistemas que tornam a aprendizagem possível.

E é disso que precisamos de falar.

A escola e o paradoxo da autonomia

Se o self-made learner nos ensina a olhar para as redes invisíveis que sustentam a aprendizagem fora da escola, também é preciso olhar para as instituições formais que moldaram como entendemos a aprendizagem.

A escolarização massiva do século XIX trouxe transformações profundas e libertadoras: democratizou o acesso ao conhecimento antes reservado às elites, criou oportunidades de mobilidade social, ofereceu estruturas de proteção à infância e estabeleceu a educação como direito fundamental. Estas conquistas não podem ser subestimadas.

Ainda assim, a escola moderna também introduziu algo radicalmente novo: a separação entre o “tempo de aprender” e o “tempo de viver”. Criou a figura do professor como mediador obrigatório do conhecimento e começou a instalar a crença de que precisamos de permissão institucional para saber.

Mais do que isso: a escola transformou a aprendizagem numa competição individual. Avaliações individuais, notas individuais, êxitos e fracassos individuais. Rankings. Comparações.

Como se aprender fosse uma corrida solitária em que cada um luta pelos próprios resultados.

Deixou marcas profundas. Fomos condicionados a acreditar que aprender sem supervisão é “fazer batota”, consultar fontes sem mediação é “copiar”, não saber algo de imediato é “falhar” e pedir ajuda é sinal de fraqueza.

E aqui está a contradição: quando alguém aprende fora destas estruturas e diz ser “autodidata” (orgulhoso de ter escapado à escola e aos professores) pode estar inconscientemente a reproduzir a mesma lógica individualista que critica.

Ironicamente, só mudou o enquadramento: em vez de “aprendi dentro da instituição sozinho”, diz “aprendi fora da instituição sozinho”.

E é precisamente nesse orgulho de “ter feito sozinho” que encontramos outro desafio: a transformação da autonomia em vaidade.

Self-made vaidoso

Quanto mais alguém insiste que aprendeu “sozinho”, mais tende a esquecer as redes que o sustentaram. Autonomia não é o mesmo que isolamento: podemos escolher o que aprender e como, sem acreditar que somos ilhas de conhecimento.

O problema começa quando “ser autodidata” deixa de ser prática de curiosidade e rigor, e passa a medalha de autossuficiência. Essa vaidade não só apaga os autores, comunidades e infraestruturas que viabilizam a aprendizagem, como ainda abre espaço para a desinformação — opiniões formadas sem fontes, sem escrutínio.

A narrativa do self-made learner ganha força porque ecoa a do self-made success: a fantasia de que tudo o que conquistamos vem apenas do esforço individual.

Contudo, por trás de qualquer percurso dito “autodidata”, há sempre camadas de trabalho coletivo: tradutores que abriram mundos inteiros ao traduzir obras para outras línguas, bibliotecários que preservam e organizam acervos, programadores que mantêm o código das plataformas onde pesquisamos, e não só.

Mas também criadores de conteúdos independentes que gravam tutoriais e podcasts, artistas que transformam conceitos em música e arte, moderadores de fóruns e comunidades que asseguram espaços de partilha, voluntários de projetos que democratizam o acesso a determinadas lugares ou ferramentas.

E não. Reconhecer essas “presenças” não diminui a autonomia de quem aprende. Chama, sim, a atenção para o facto da independência total ser, muitas vezes, uma ilusão conveniente. E é precisamente essa ilusão que pode gerar (e alimentar) a solidão.

A solidão como efeito colateral

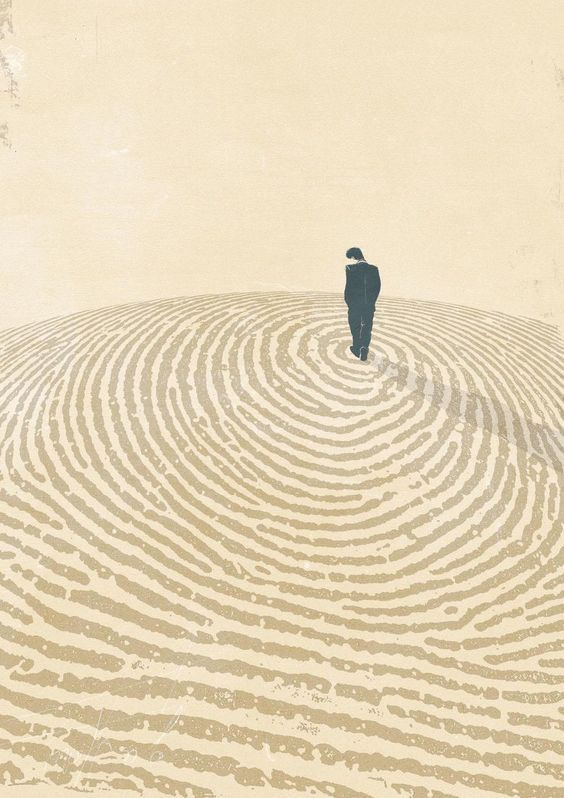

Quando acreditamos que deveríamos conseguir aprender tudo sozinhos, qualquer dificuldade deixa de ser apenas um obstáculo e transforma-se em vergonha. Pedir ajuda passa a ser sinal de fraqueza, admitir confusão soa a incompetência e ter dúvidas torna-se inadequado.

Quantas vezes já passaste horas — ou dias — bloqueado num problema que poderia ter sido resolvido numa conversa de 10 minutos? Quantas vezes fingiste entender algo para não parecer “burra”? Quantas vezes desististe de aprender porque achaste que a dificuldade era apenas tua?

A crença na aprendizagem solitária aprisiona-nos numa competição invisível, onde todos fingimos autossuficiência enquanto nos sentimos secretamente inadequados.

Há, no entanto, uma certa vertigem nesta transição do “eu aprendi isto” para o “nós aprendemos isto” - mesmo quando ainda não conseguimos nomear todos os que fazem parte desse “nós”.

Trata-se de nos reconhecermos como parte de uma conversa maior do que a nossa autobiografia. É abdicar do protagonismo individual ilusório. E essa vertigem assusta.

Se não fui “eu” que aprendi sozinha e se o meu conhecimento deixa de ser propriedade privada (para passar a ser património partilhado), quem sou eu, afinal?

Vivemos no momento de maior acesso à informação da história humana e, ao mesmo tempo, no momento de maior isolamento intelectual. Temos bibliotecas infinitas ao alcance dos dedos, e ainda assim sentimo-nos profundamente sozinhos com as nossas dúvidas.

Essa solidão não é uma consequência inevitável do autodidatismo, mas do mito de que “deveríamos conseguir sozinhos”. Talvez reconhecer que nunca estamos realmente sozinhos possa abrir a porta para uma forma de aprender mais rica, generosa e eficaz.

Um convite antes da despedida

Então o que fazemos com tudo isto?

A capacidade de escolher o nosso percurso, de seguir a nossa curiosidade e de não depender exclusivamente de instituições para validar o que sabemos são conquistas importantes.

Lembra-te que tal como não precisas de permissão para aprender, também não precisas de fingir que aprendes tudo sozinho.

A liberdade não está na solidão intelectual. Está em reconhecer que somos parte de conversas que começaram muito antes de nós e continuarão muito depois. E em escolher ativamente as conversas às quais nos queremos juntar.

Três práticas que podemos implementar:

🔔 Reconhecer as redes

Cada vez que aprendemos algo novo, podemos perguntar: “Quem tornou isto possível? Que condições me permitiram ter acesso a este conhecimento?”

🔔 Pedir ajuda sem vergonha

Em vez de a meta ser conseguir tudo sozinha, passa a ser saber como, quando e a quem pedir ajuda.

🔔 Criar e procurar espaços de aprendizagem coletiva

Em vez de lugares onde alguém “que sabe” transmite algo a quem “não sabe”, privilegiar espaços que reconhecem que todos trazemos conhecimento e todos temos lacunas.

Quando quebramos o ciclo de provação perpétua (essa corrida solitária por resultados individuais) algo muda.

Deixamos de ver os outros como concorrentes no acesso ao conhecimento e passamos a vê-los como potenciais parceiros.

E talvez seja isso que mais assusta na aprendizagem coletiva: abandonar a fantasia da autossuficiência e reconhecer que a inteligência é sempre plural.

Numa cultura que nos habituou a confundir dependência com fraqueza, reconhecer a nossa interdependência pode (mesmo) ser revolucionário.

Se esta reflexão ressoou contigo e trabalhas com formação, eventos ou causas que precisam ser comunicadas de forma impactante, talvez estejas a pensar que há formas alternativas de estruturar experiências de aprendizagem que honram precisamente isto, que ninguém aprende sozinho.

Caso queiras saber mais sobre as oportunidades de colaboração disponíveis, fica à vontade para me enviar uma mensagem no Substack ou um email para planodefuga@margaridapiresmarques.com.

Obrigada por me acompanhares em mais uma fuga!

Fico curiosa para saber o que o texto desta semana suscitou desse lado. Por isso, fica à vontade para comentar, partilhar e abrir esta roda a mais pessoas. :)

Temos encontro marcado na semana que vem? Espero que sim.

Nota de agradecimento: Esta reflexão nasceu de uma partilha do Alex Bretas, em que ele escrevia: “É preciso quebrar o mito do autodidacta: ninguém aprende nada sozinho. Estamos nas entranhas de tudo e todos, é só assim que a vida se apresenta para nós: coletiva, relacional, ecossistémica.” Muito obrigada, Alex Bretas, por teres sido o rastilho desta edição do Plano de Fuga! 🙏

Texto incrível!!!